Novedades Legislativas

Pensión de Viudedad

¿Tiene derecho a la pensión de viudedad el supérstite de una unión homosexual?

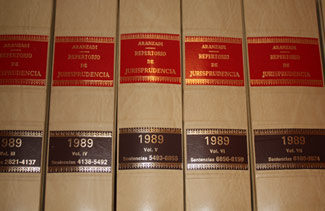

Recogemos a continuación la reciente respuesta dada por el Tribunal Constitucional en dos sentencias de Pleno, la 93/2014, de 12 de junio (Ponente Ignacio Ortega Álvarez) y la 92/2014, de 10 de junio.

El problema que se aborda es la supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo con relación a la denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual. En ambas sentencias existe voto particular.

1. El demandante de amparo imputa a las resoluciones impugnadas la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, art. 14 CE. Aduce, por una parte, que el reconocimiento expreso de la institución matrimonial y del derecho a contraer matrimonio en el art. 32 CE, implica una protección constitucional de esa institución, pero que esa habilitación constitucional no puede entenderse como la posibilidad ilimitada de establecer tratamientos favorables para un conjunto de ciudadanos, por el hecho de estar o haber estado casados, frente a los que no ostentan esa condición, resultando que las prestaciones de la Seguridad Social no se configuran como elementos naturalmente integradores del régimen del matrimonio o como técnicas de protección de la institución matrimonial, por lo que no es razonable introducir ese requisito para determinar si procede o no una determinada prestación. En segundo lugar, afirma el recurso que la denegación de la pensión de viudedad a la persona supérstite de una pareja homosexual, que convivió ininterrumpidamente más de cuarenta años con el fallecido como si de un matrimonio se tratase, supone una vulneración del art. 14 CE, al llevar consigo una desigualdad de trato respecto de las parejas heterosexuales, y por tanto una discriminación por exclusiva razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, toda vez que al no existir en aquel momento posibilidad legal de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo las parejas estables homosexuales nunca podían encontrarse en la situación legal del art. 174 de la Ley general de la Seguridad Social (LGSS), en la medida en que dicho precepto sólo reconoce la pensión de viudedad al cónyuge supérstite.

Tanto el Ministerio Fiscal como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) interesan la desestimación del recurso de amparo de acuerdo con las razones que con detalle han sido recogidas en los antecedentes de esta Sentencia.

2. Para dar respuesta a las dos quejas planteadas en la demanda de amparo, debemos remitirnos a lo dicho por el Tribunal Constitucional en la reciente Sentencia 92/2014, de 10 de junio, que resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, a la que se ha hecho referencia en los antecedentes.

En efecto, el Tribunal Constitucional, ante las dudas de constitucionalidad sobre el art. 174 LGSS en relación a la prohibición de discriminación contenida en el art. 14 CE, se planteó, en virtud del art. 55.2 LOTC, una cuestión de inconstitucionalidad que ha sido resuelta en la citada STC 92/2014, de 10 de junio.

El apartado 1 del artículo 174 de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por el art. 32.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, dispone:

"Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguno de los casos de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, hubiera completado el período de cotización que reglamentariamente se determine.

Si la causa de su muerte fuese un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.

No obstante, también tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años."

Señalamos en dicha Sentencia (FJ 5) que "la eventual contradicción, por parte del precepto sometido a nuestro enjuiciamiento, con el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual que proscribe el segundo inciso del artículo 14 CE, se circunscribe a un aspecto concreto, cual es que solamente los cónyuges podrían ser beneficiarios de la pensión de viudedad y, en consecuencia, a los miembros de parejas de hecho homosexuales les estaba vedado acceder a esa prestación, puesto que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005, aquéllos no podían contraer vínculo matrimonial". En ese mismo fundamento recordamos que "la posibilidad de contraer o no matrimonio ha sido un aspecto de especial significación para la doctrina constitucional, a la hora de enjuiciar supuestos en que el ordenamiento jurídico brindaba a los cónyuges un tratamiento más favorable que el dispensado a las parejas de hecho, incluidos los casos relacionados con prestaciones de la Seguridad Social", destacando que las diferencias entre una y otra situación podían "ser legítimamente tomadas en consideración por el legislador a la hora de regular las pensiones de supervivencia" (STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3), pero también que la existencia de libertad para contraer matrimonio es un factor que permite justificar, adicionalmente, ese distinto tratamiento (por todas, STC 184/1990, de 15 de noviembre, y más recientemente AATC 188/2003, de 3 de junio; 47/2004, de 10 de febrero; 77/2004, de 9 de marzo; 177/2004, de 11 de mayo, o 203/2005, de 10 de mayo)".

Lo anterior no implica, sin embargo, que "en cualquier situación en que los convivientes more uxorio se vean impedidos de contraer matrimonio, tal eventualidad deba engendrar una obligación, a cargo de los poderes públicos, de brindar a los miembros de parejas de hecho un tratamiento jurídico equiparado al previsto para los cónyuges pues, en caso de no existir tal libertad, es necesario valorar si la causa impeditiva del matrimonio pugna con los principios y reglas constitucionales, de manera que este Tribunal deberá comprobar si las causas que hipotéticamente lo impiden resultan constitucionalmente admisibles", conclusión que se fundamenta en la doctrina de la STC 180/2001, de 17 de septiembre, FJ 3.

3. Con arreglo a lo anterior, en el fundamento jurídico 6 de la STC 92/2014, ya citada, examinamos si la causa que en aquel supuesto limitaba la libertad de contraer el vínculo matrimonial era una causa que pugnaba con los principios y reglas constitucionales. Así, con cita del ATC 222/1994, de 11 de julio, señalamos que "la exigencia del vínculo matrimonial como presupuesto para acceder a la pensión de viudedad establecida dentro del sistema de Seguridad Social no pugna con el art. 14 CE, ni tampoco las medidas de los poderes públicos que otorguen un trato distinto y más favorable a la unidad familiar basada en el matrimonio que a otras unidades convencionales (SSTC 184/1990 y 66/1994)", a la par que recalcamos el amplio margen de apreciación y configuración del legislador en cuanto al régimen de prestaciones económicas de la Seguridad Social y las situaciones que han de considerarse merecedoras de protección.

Además, indicamos que "[d]entro de ese amplio margen de apreciación, el legislador en la LGSS de 1994 decidió perfilar una pensión de viudedad que si bien, como este Tribunal ha tenido ocasión de señalar, no responde a la existencia de una situación de necesidad, sino "a la compensación de un daño cual es la falta o minoración de unos ingresos de los que participaba el cónyuge supérstite y, en general, afrontar las repercusiones económicas causadas por la actualización de una contingencia (la muerte de uno de los cónyuges)" (STC 41/2013, FJ 4) se restringe a los supuestos en los que existe un vínculo matrimonial entre causante y beneficiario como forma singular de protección de la unión familiar que cumple con determinados requisitos legales, que son los del matrimonio. No estaba, pues, entonces concebida la pensión de viudedad como una institución llamada, sin más, a compensar el daño de la minoración de ingresos sufrida por el superviviente de una pareja, sino a compensar ese daño cuando se producía en el ámbito de la familia sustentada en el previo matrimonio.

Las uniones de hecho heterosexuales resultaban excluidas del acceso a la pensión porque pudiendo acceder al matrimonio decidían libremente no hacerlo y, por tanto, no cumplir con los requisitos legales, debiendo, por tanto, correr con las consecuencias de ello (STC 184/1990, FJ 1). Las uniones homosexuales quedaban fuera de la esfera de protección porque la configuración del matrimonio en aquel momento —lo que habría de cambiar después— era una configuración clásica o tradicional del mismo, que respondía a la idea de que uniones homosexuales y heterosexuales tenían una funcionalidad distinta dentro de la sociedad. Conviene recordar a estos efectos que, como tuvimos ocasión de señalar, la extensión de la pensión de viudedad a quienes convivían de forma estable extramatrimonialmente estaba lejos de ser la pauta en la legislación internacional y en el Derecho comparado en aquel momento (STC 184/1990, FJ 5). Es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tuvo ocasión de pronunciarse, en el caso Mata Estévez c. España, sobre la conformidad al derecho a la igualdad y a la no discriminación del sistema español que vinculaba el acceso a la pensión de viudedad a la previa existencia de vínculo matrimonial, afirmó, en su Sentencia de 10 de mayo de 2001, que tal regulación no era discriminatoria puesto que perseguía un fin legítimo —"a saber, la protección de la familia fundada en los vínculos del matrimonio"— y existía una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin en cuestión. El Tribunal estimó, pues, que el trato diferenciado dispensado a las relaciones homosexuales entraba dentro del legítimo margen de apreciación del Estado. Idea que ha reiterado más recientemente, en su Sentencia de 24 de junio de 2010 (caso Schalk and Kopf c. Austria, § 108), en la cual ante la alegación de los demandantes de que si un Estado ofrece a las parejas de un mismo sexo un medio de reconocimiento alternativo al matrimonio, está obligado a otorgarles un estatus que se corresponda a todos los efectos con el propio de la institución matrimonial, el Tribunal afirma no compartir ese argumento, al entender que "los Estados disfrutan de un cierto margen de apreciación respecto de la situación concreta derivada de los medios alternativos de reconocimiento".

En consecuencia, concluimos, en ese mismo fundamento jurídico 6, que "[h]a de ser, por tanto, el legislador —en modo alguno este Tribunal actuando de legislador positivo retrospectivo y comprometiendo desembolsos económicos del erario público— el que, en su caso, decida, al hilo de los cambios sociales, cuál es el momento en que procede extender la pensión de viudedad a otros supuestos y con qué alcance. Así lo ha hecho el legislador con posterioridad, tanto con la regulación del matrimonio homosexual en la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, lo que permite a los cónyuges supervivientes de matrimonios homosexuales solicitar la correspondiente pensión de viudedad, como con la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, que extiende este beneficio, con ciertas limitaciones y requisitos, a todas las parejas de hecho estables, tanto heterosexuales como homosexuales, previendo, además, en su disposición adicional tercera, su aplicación a situaciones acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. Una decisión de política legislativa ciertamente legítima (STC 41/2013, FJ 3), como también lo era, no obstante, la anterior, que ninguna tacha ofrecía, por las razones ya expuestas, desde la perspectiva del art. 14 CE".

4. La aplicación de la precedente doctrina al caso concreto que ahora se nos plantea conduce directamente a considerar que no es posible apreciar la denunciada vulneración del art. 14 CE, lo que ha de conducir a la desestimación del presente recurso de amparo.

No obstante la desestimación del presente recurso de amparo debemos añadir que, eliminado el requisito contenido en el apartado c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 por nuestra Sentencia 41/2013, antes citada, queda a salvo para el solicitante de amparo la facultad de reclamar el reconocimiento de la prestación allí regulada, previa acreditación del cumplimiento de los restantes requisitos legalmente exigibles, pues si bien es cierto que en dicha Sentencia afirmamos que la declaración de nulidad que en ella hicimos "no permite que quienes, por no haber tenido hijos en común con el causante, no solicitaron la pensión de viudedad prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007 en el plazo de doce meses siguientes a la entrada en vigor de dicha Ley, puedan reclamar ahora la pensión", tal declaración se formuló en atención a quienes teniendo en cuenta lo dispuesto en dicha ley no cuestionaron su aplicación de la misma manera que la declaración que dicha Sentencia hace a continuación respecto a que la nulidad acordada no permite, claro está, revisar procesos fenecidos mediante Sentencia de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de lo dispuesto en la letra c) de la referida disposición adicional, supone un aquietamiento frente a una decisión jurisdiccional contra la que habrían podido recurrir en amparo aduciendo los mismos motivos que determinaron su anulación por nuestra Sentencia 41/2013.

Por esto mismo, esas razones no pueden oponerse en el supuesto contemplado en este recurso de amparo en el que el recurrente sí acudió a este Tribunal en una fecha anterior a la promulgación de la Ley 40/2007, aduciendo unos motivos que, de haber prosperado, habrían hecho innecesaria la reacción frente a esta última Ley, por lo que es razonable suponer que el abandono de las vías posibles de reacción contra ella no se debió a la aceptación pasiva de su contenido sino a la razonable esperanza de que el recurso de amparo interpuesto por él hubiera sido resuelto de un modo favorable a sus intereses o que en caso de que hubiera sido desfavorable, el recurso se hubiera resuelto en un plazo en que quedaran al menos abiertas las vías para reaccionar frente a la previsión contenida en la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007.

Por las razones expuestas, el Tribunal Constitucional ha decidido denegar el amparo solicitado.

Frente a ello, existen votos particulares.

VOTOS PARTICULARES

Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez al que se adhieren la Magistrada doña Adela Asua Batarrita y los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6704-2004.

En ejercicio de la facultad que confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal, manifiestan su discrepancia con la Sentencia dictada, si bien como Ponente y, en dicha condición, recoge en ella la opinión mayoritaria del Pleno.

Puesto que la desestimación del recurso de amparo se basa en la argumentación plasmada la Sentencia en la que el Pleno de este Tribunal ha desestimado la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 693-2013, el voto particular se remite a los argumentos expuestos en el Voto particular que formuló en dicha Sentencia.

1. Pese a haber sido Ponente de esta Sentencia debo manifestar, acogiéndome a la facultad establecida en el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, mi respetuosa discrepancia con la misma en atención a las razones que defendí durante su deliberación en el Pleno. Razones que, como expondré a continuación, hubieran debido llevar a la estimación de la cuestión y la consiguiente declaración de inconstitucionalidad del art. 174.1 de la Ley general de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el art. 32.1 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

2. Vaya por delante que comparto, como no podía ser de otro modo, el planteamiento del problema constitucional que había de resolverse. En concreto, si el cuestionado art. 174.1 en la medida en que sólo reconoce la pensión de viudedad al cónyuge supérstite, pudiera suponer una vulneración del art. 14 CE, al llevar consigo una desigualdad de trato de las parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, y por tanto una discriminación por razón de la orientación sexual, proscrita en el segundo inciso del artículo 14 CE, toda vez que al no existir, en el momento en que se le denegó la pensión al recurrente en el amparo del que trae causa la presente cuestión, posibilidad legal de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, las parejas estables homosexuales nunca podían encontrarse en la situación legal exigida por el precepto cuestionado, con la consiguiente imposibilidad de acceder a la pensión de viudedad.

Sin embargo, para la Sentencia de la mayoría tal vulneración no se produce ya que, a partir del trato diferenciado entre uniones de hecho y matrimonio, de la cita del ATC 222/1994, de 11 de julio, e invocando la amplia libertad del legislador para configurar las prestaciones de la Seguridad Social, señala que la finalidad de la pensión de viudedad que establecía el precepto cuestionado era la compensación por la minoración de ingresos que sufría el supérstite, cuando ese daño se producía "en el ámbito de la familia sustentada en el previo matrimonio", lo que determinaba la exclusión de las parejas de hecho heterosexuales, pues, pudiendo contraer matrimonio, decidían libremente no hacerlo, así como de las parejas homosexuales, si bien por una razón distinta, la "configuración clásica o tradicional del mismo [del matrimonio], que respondía a la idea de que uniones homosexuales y heterosexuales tenían una funcionalidad distinta dentro de la sociedad", cerrando la argumentación con una oscura referencia a la resistencia del Tribunal a actuar como "legislador positivo retrospectivo", remitiendo al legislador la decisión de extender la protección de la pensión de viudedad a las uniones de hecho estables heterosexuales u homosexuales.

3. Ya he adelantado que no puedo compartir la conclusión desestimatoria ni la argumentación que pretende sustentarla. En mi opinión, no se trata, como a primera vista pudiera parecer, un problema de diferencia de trato normativo entre matrimonio y parejas de hecho, sino de otro distinto y previo. La discriminación que nos planteábamos no se produce porque la norma trate de forma diferenciada a las personas casadas y a las que integran una unión de hecho libre y voluntariamente constituida, sino por el hecho de que, en el supuesto sometido a nuestra consideración, no existe libertad para optar entre contraer matrimonio o no contraerlo, en la medida en que, hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, el matrimonio no era factible entre personas del mismo sexo, con la consecuente imposibilidad de que las uniones de hecho formadas por personas del mismo sexo pudieran cumplir con el requisito determinante del nacimiento de la prestación de Seguridad Social. De hecho, la doctrina constitucional sobre la diferencia de tratamiento entre matrimonio y unión de hecho no puede entenderse sin atender a la premisa que la condiciona y sustenta: la existencia o no de libertad para contraer matrimonio (así, en la STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 2). Dicho en otros términos, olvidados por la Sentencia, el hecho de que, en sí misma, la inexistencia de reconocimiento del matrimonio homosexual hasta la modificación del Código civil en el año 2005 no pugnase con las reglas y principios constitucionales no eximía a este Tribunal de analizar la legitimidad del trato diferenciado que tal exigencia suponía en relación con el acceso a una prestación de Seguridad Social.

Es decir, constatada la existencia de un impedimento legal que afectaba a determinadas uniones de hecho y no a otras a la hora de producirles unas consecuencias restrictivas de derechos (en el caso el acceso a una determinada prestación de la Seguridad Social), lo que debía valorarse es si en la regulación de la pensión de viudedad aplicable al caso a quo el legislador habría incurrido en la utilización de un criterio discriminatorio en razón de la orientación sexual, por cuanto, como las parejas de hecho del mismo sexo no podían contraer matrimonio, se habría establecido una condición de imposible cumplimiento para sus integrantes.

Pues bien, sí la existencia de libertad de elección es condición inexcusable para legitimar el tratamiento diferenciado de aquellos dos tipos de convivencia (matrimonial o de hecho), debía descartarse que ese fundamento legitimador del diferente trato concurra en el presente supuesto, pues la norma de Seguridad Social enjuiciada determina una exclusión absoluta del derecho a la pensión en perjuicio de quienes no podían cumplir con los requisitos de acceso a la misma precisamente por su orientación sexual, en la medida en que los homosexuales no podía contraer matrimonio. Y esa exclusión no se fundamenta en la finalidad a la que la pensión sirve, que no es otra que la de compensar frente a un daño, la falta o minoración de unos ingresos de los que participaba el supérstite, y, en general, afrontar las repercusiones económicas causadas por la actualización de una contingencia (la muerte de uno de los miembros de la pareja cuya convivencia es notoria o prolongada en el tiempo), (STC 41/2013, de 14 de febrero, FFJJ 4, 7 y 8, e igualmente en la STC 40/2014, de 11 de marzo, FJ 4). Daño y repercusiones que se producían igualmente en el supuesto de fallecimiento del miembro de una pareja homosexual que mantiene una relación de afectividad análoga a la conyugal pero no tiene libertad para contraer matrimonio.

Es decir, teniendo en cuenta la finalidad de la prestación, debe advertirse que de nuestra doctrina se desprende la imposibilidad de que puedan establecerse como requisitos para el acceso a las prestaciones, condiciones de imposible cumplimiento por alguno de sus posibles beneficiarios. Y conviene reparar en el concepto de condición de imposible cumplimiento se incluyen aquellas derivadas de lo que la STC 41/2013 denomina razones biológicas (como es el hecho de que las parejas homosexuales o heterosexuales estériles no pudieran tener hijos biológicos) como jurídicas (pues no de otra forma cabe interpretar las referencias a la imposibilidad de adopción por las parejas de hecho homosexuales que se contienen en la conclusión del fundamento jurídico 8 de la citada STC 41/2013).

La condición que aquí se examinaba es del segundo tipo, pues, en la fecha del fallecimiento de uno de los miembros de la pareja de hecho homosexual, estas parejas no tenían reconocido el derecho a contraer matrimonio. Se trataba de un requisito aparentemente neutro, pero respecto al cual no todos podían optar y cumplir con idéntica libertad. De ello se sigue que no podían cumplir, por la propia regulación legal que impedía el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, con el requisito establecido por el legislador de seguridad social. Se trata por tanto de una condición jurídica de imposible cumplimiento, condición que, además, tampoco guarda relación alguna con la finalidad a la que, conforme a la doctrina constitucional, sirve la pensión de viudedad en la configuración vigente en el momento de plantearse el recurso de amparo del que trae causa la cuestión interna de inconstitucionalidad 693-2013. Es decir, debía concluirse que las actuales razones que justifican la pensión de viudedad, concurrían igualmente en el supuesto de autos, relativo a las parejas homosexuales que no podían contraer matrimonio, por lo que no es posible justificar la constitucionalidad de la diferencia de trato.

Idéntica imposibilidad de justificar la diferencia de trato se aprecia en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud de su interpretación del principio de no discriminación por razón de orientación sexual como principio general del derecho de la Unión. Así se recuerda en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2013, asunto C-267/12, Frédéric Hay y Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, donde se subraya que la circunstancia de que el denominado en Francia pacto civil de convivencia por el que se crea una pareja de hecho registrada "no esté reservado a las parejas homosexuales … es irrelevante y, en particular, no modifica la naturaleza de la discriminación contra las parejas homosexuales, las cuales, a diferencia de las parejas heterosexuales, no podían legalmente contraer matrimonio en el momento de los hechos del litigio principal" [párrafo 43]. Es cierto que dicha Sentencia tuvo por objeto dilucidar si el supuesto de hecho se ajustaba a los parámetros de la Directiva 2000/78, de 27 de noviembre, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, lo que en principio excluye el ámbito de los regímenes públicos de Seguridad Social o protección social. Pero es que debe advertirse que se trata de un exponente de la interpretación que dicho Tribunal realiza del principio de no discriminación por razón de orientación sexual como principio general del derecho de la Unión, incorporado además al artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En cuanto tal, y por imperativo del art. 10.2, integrador de un valioso criterio hermenéutico del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce, en tanto que proviene de un órgano de garantía establecido por un tratado internacional (STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 5; o STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 9). Dentro, pues, de estos parámetros, es indudable la relevancia que adquiere el criterio seguido en la ya referida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar el alcance de la prohibición de discriminación por orientación sexual comprendida en el artículo 14 CE.

4. Frente a todo lo anterior estimo que ninguno de los argumentos que emplea la Sentencia de la mayoría sirven para desvirtuar una conclusión que, a mi juicio, era clara.

Su razonamiento destaca que el legislador tiene un amplio margen de apreciación y configuración del régimen de prestaciones económicas de la Seguridad Social y, por tanto, de decisión acerca de las situaciones que han de considerarse o no merecedoras de protección social. Sin embargo, siendo ello cierto —y siendo legítima la idea que subyace a tal afirmación que no es otra que el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones sociales— nunca se podrá promover tal objetivo a través de un medio que sea discriminatorio.

Tampoco me parece de recibo, para justificar esa ausencia de discriminación, la cita del ATC 222/1994, del que se omite que fue dictado por una sección en el trámite de inadmisión de un recurso de amparo. En todo caso, además del tiempo transcurrido y del hecho de que se trate de una situación nueva, en sentido contrario puede citarse la doctrina de la STC 93/2013, de 23 de abril, FJ 8, en la que este Tribunal recalca que "es notorio que históricamente se han producido situaciones de parejas que, pese a su voluntad explícita de contraer matrimonio, se encontraban con impedimentos legales para llevarlo a cabo, situaciones a las que la jurisprudencia de este Tribunal ha tratado de dar respuesta en algunos casos", para a continuación aludir a la STC 184/1990, de 15 de noviembre, sobre la denegación en tales supuestos de pensiones de viudedad, y la STC 155/1998, de 13 de julio, relativa a un supuesto de resolución de un arrendamiento por no haber mantenido la recurrente una relación matrimonial, sino una unión de hecho con la persona arrendataria de la vivienda.

Por otra parte, fundamentar la exclusión en lo que se califica como distinta funcionalidad de la unión de hecho homosexual frente a la familia sustentada en el previo matrimonio me parece emplear un argumento sencillamente inaceptable en el juicio de constitucionalidad que se nos demandaba. Dicha distinción, que no aparece mínimamente explicada, desconoce la doctrina consolidada de este Tribunal que ha negado la posibilidad de considerar que la Constitución permita diferenciar, sin justificación suficiente, entre familia tradicional fundada en el matrimonio y otros tipos de familia (así, en la STC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 5). En aquella ocasión el Tribunal una vez consideró que la Constitución no impone una diferenciación necesaria entre familias matrimoniales y no matrimoniales se preguntó si, a pesar de ello, cabía diferenciar en atención a la idea de la familia matrimonial (que no es otra cosa que la que ahora aparece como familia sustentada en el previo matrimonio). La respuesta fue que para poder considerar admisible esa diferencia de trato es necesaria una justificación más allá de la de que se trata de una pareja vinculada por matrimonio. Por tanto, la justificación de la diferencia de trato en la distinta funcionalidad que cumplen las uniones heterosexuales matrimoniales, sin mayor argumentación, no es constitucionalmente admisible. Para poder considerar admisible una diferencia de trato entre la unión fundada en el matrimonio y otro tipo de uniones es necesaria una justificación específica, más allá de la de que se trata de una unión con una funcionalidad distinta, sea esta cuál fuere y que la mayoría no estima necesario explicitar.

Tampoco comprendo las alusiones de la Sentencia a la supuesta actuación retrospectiva de este Tribunal. Si con ello se pretende decir que la conclusión estimatoria está impedida por el hecho de que en 2014 no podríamos declarar la inconstitucionalidad de una norma aprobada en 1998, me parece que con ello la mayoría se impone una autolimitación incompatible con la función constitucional que este Tribunal tiene asignada, pues, tanto el entorno social como la doctrina de este Tribunal han evolucionado desde el año 1998, de manera que el test de razonabilidad de la norma ha de ser aplicado en el momento en el que la misma se enjuicia y conforme a los criterios actuales de enjuiciamiento. Pero, sobre todo, desconoce que el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes no tiene un sentido histórico sino una función nomofiláctica o de depuración del ordenamiento jurídico de leyes inconstitucionales, finalidad a la que atienden tanto la cuestión como el recurso de inconstitucionalidad (en ese sentido, SSTC 90/1994, de 17 de marzo, FJ 2, o 102/1995, de 26 de junio, FJ 2).

Esto es, el cambio de circunstancias sobrevenido ha de ser necesariamente tenido en cuenta en la interpretación constitucionalmente admisible del precepto. En este sentido la necesidad de una interpretación evolutiva del texto constitucional ya ha sido reconocida por este Tribunal (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 12), según la cual "el Tribunal Constitucional, cuando controla el ajuste constitucional de esas actualizaciones, dota a las normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas contemporáneos, y de las exigencias de la sociedad actual a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta". Necesidad tanto mayor cuanto que se trata de un problema que, hasta la fecha, no se había planteado directamente ante este Tribunal y le permite actualizar el sistema de valores que la Constitución consagra. Por lo demás, el examen de las normas atendiendo a las circunstancias presentes en el momento de su enjuiciamiento y no al momento en que la norma fue aprobada es práctica habitual de este Tribunal, como la resolución de controversias competenciales pone de manifiesto (así, en las SSTC 1/2003, de 16 de enero; 162/2009, de 29 de junio, y 159/2012, de 17 de septiembre). Si esa es la práctica del Tribunal al resolver controversias competenciales, tanto más ha de serlo cuando lo que está en juego es la aplicación de las prohibiciones de discriminación del art. 14 CE.

Finalmente, frente a las reticencias que expresa la Sentencia acerca de supuestos "desembolsos económicos del erario público", no considero que sea una consideración a tener en cuenta en un proceso abstracto a la ley como es la cuestión de inconstitucionalidad, y, de hecho, no lo ha sido en otras ocasiones. Pero es que, además, es dudoso que el fallo estimatorio de la presente cuestión sea fácilmente trasladable a otros supuestos que, en la hipótesis de que se planteen, deberían ser examinados caso a caso, siendo difícil que concurran las circunstancias que aquí se dan. Obsérvese que se razona sobre dos elementos: a) la ausencia de libertad para contraer, que es lo que diferencia el supuesto de hecho de otros ya analizados por este Tribunal e impide que el caso se plantee en situaciones posteriores a la aprobación de la Ley 13/2005 y b) la finalidad de la pensión de viudedad. Es, precisamente, la conjunción de ambos lo que determina la conclusión que se alcanza, lo que, de por sí, dificulta la extensión de este fallo a otras instituciones y ámbitos. En todo caso, para combatir dicho efecto, se hubiera podido proceder a la modulación de los efectos del fallo, preservando la cosa juzgada y las situaciones administrativas firmes de manera que la declaración de inconstitucionalidad sólo hubiera sido eficaz en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no hubiera recaído una resolución firme.

Tribunal Constitucional, Sentencias de Pleno de 12 y 10 de junio de 2014